Le lendemain, Chicago vaquait à ses multiples occupations. Les divers quartiers avaient repris leur physionomie quotidienne. Si la population ne se déroulait plus, comme la veille, le long des avenues et des boulevards, sur le passage d’un convoi funèbre, elle ne s’en intéressait pas moins aux surprises que lui réservait sans doute le testament de William J. Hypperbone. Quelles clauses renfermait-il, quelles obligations, bizarres ou non, imposait-il aux « Six », et comment seraient-ils mis en possession de son héritage, en admettant que tout cela n’aboutît pas à quelque mystification d’outre-tombe, bien digne d’un membre de l’Excentric Club?...

Eh bien, cette éventualité, personne n’eût voulu l’admettre. On se refusait à croire que miss Lissy Wag, MM. Urrican, Kymbale, Titbury, Crabbe et Réal dussent ne trouver dans cette affaire que beaucoup de déceptions avec beaucoup de ridicule.

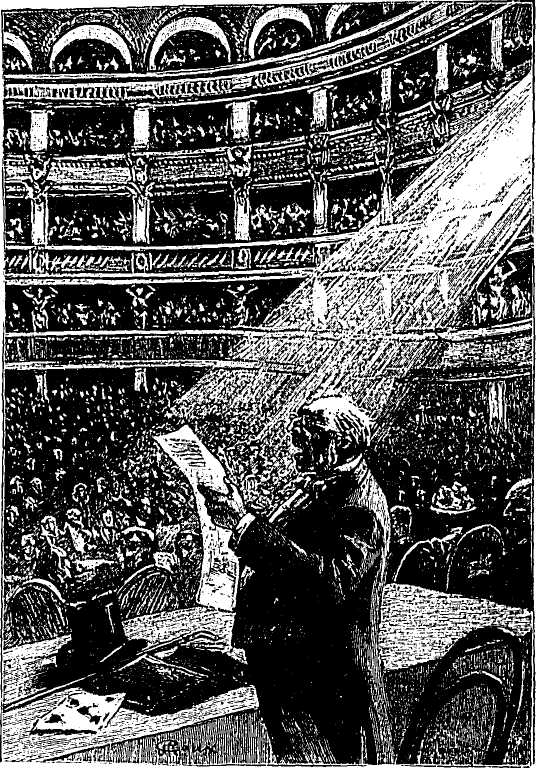

Assurément, il y aurait eu un moyen très simple de satisfaire la curiosité publique, d’une part, et de l’autre d’arracher les intéressés à cette incertitude qui menaçait de leur couper l’appétit et le sommeil. Il suffisait d’ouvrir le testament et d’en prendre connaissance. Mais défense formelle était faite de procéder avant le 15 courant, et maître Tornbrock n’eût jamais consenti à enfreindre les conditions imposées par le testateur. Le 15 avril, dans la salle du théâtre de l’Auditorium, en présence de la nombreuse assistance qu’elle pourrait contenir, il serait donné lecture du testament de William J. Hypperbone – le l5 avril, à midi, — pas un jour plus tôt, pas une minute plus tard. Donc, obligation de se résigner, — ce qui, d’ailleurs, ne ferait qu’accroître la surexcitation des cerveaux chicagois à. mesure que s’approcherait la date fatale. Au surplus, les deux mille deux cents journaux quotidiens, les quinze mille autres publications hebdomadaires, mensuelles, bimensuelles des Etats-Unis, allaient entretenir cette surexcitation. Et, au total, s’ils ne pouvaient, même par supposition, pressentir les secrets du défunt, ils se promettaient de soumettre chacun des « Six » aux tortures de l’interview et tout d’abord d’établir leur situation sociale.

Lorsqu’il aura été dit que la photographie ne se laisserait pas devancer par les journaux, que des portraits en grand ou en petit, en pied, en tête ou en buste, ne tarderaient pas à être jetés dans la circulation par centaines de mille, on admettra sans peine que les «Six» fussent destinés à prendre rang parmi les personnages les plus en vue des États-Unis d’Amérique.

Les reporters du Chicago Mail, qui se présentèrent chez Hodge Urrican, 73, Randolph Street, se virent assez mal accueillis.

« Qu’est-ce que vous me voulez, leur fut-il répondu avec une violence nullement affectée. Je ne sais rien!... Je n’ai rien à vous dire!... J’ai été invité à suivre le cortège, je l’ai suivi!... Et encore y en avait-il cinq comme moi, en file, près du char... cinq que je ne connais ni d’Adam ni d’Eve !... Et si cela finissait mal pour quelques-uns d’entre eux, cela ne m’étonnerait pas!... J’étais là comme un chaland à la remorque d’un tug, sans pouvoir écumer à mon aise en épanchant ma bile !... Ah! ce William Hypperbone, — Dieu ait son âme et qu’il la garde surtout, — s’il m’a joué, s’il me force à amener mon pavillon devant ces cinq intrus, qu’il prenne garde à lui, et, tout défunt, tout enterré qu’il est, dussé-je attendre jusqu’au jugement dernier, je saurai bien...

— Mais, lui objecta un des reporters courbés sous cette rafale, rien ne vous autorise à croire, monsieur Urrican, que vous soyez exposé à une mystification... que vous ayez à regretter d’avoir été un des élus du sort... Et, quand vous n’auriez pour votre part qu’un sixième de l’héritage...

— Un sixième... un sixième!... riposta le bouillant interviewé d’une voix de tonnerre. Et ce sixième... suis-je seulement assuré de le toucher intégralement?...

— Calmez-vous, de grâce...

— Je ne me calmerai pas... Il n’est pas dans ma nature de me calmer!... J’ai l’habitude des tempêtes, et je me suis toujours montré plus tempétueux qu’elles...

— Il ne s’agit pas de tempêtes, fit observer le reporter... L’horizon est serein...

— C’est ce que nous verrons, monsieur, s’écria l’irascible Américain, et si vous occupez le public de ma personne, de mes faits, de mes gestes, attention à ce que vous direz... ou vous aurez affaire au commodore Urrican ! »

C’était, en effet, un commodore, Hodge Urrican, officier de la marine des États-Unis, à la retraite depuis six mois, — ce dont il ne pouvait se consoler, — un bon et brave marin, en somme, qui avait toujours su faire son devoir devant le feu de l’ennemi comme devant le feu du ciel. Malgré ses cinquante-deux ans, il n’avait rien perdu de son irritabilité naturelle. Que l’on se figure un homme vigoureusement constitué, taille élevée, carrure puissante, tête forte à gros yeux roulant sous des sourcils en broussaille, front un peu bas, cheveux tondus de près, menton carré agrémenté d’une barbiche qu’il fourrage sans cesse d’une main fébrile, bras solidement emmanchés, jambes régulièrement arquées, imprimant au torse ce mouvement de roulis spécial aux gens de mer. D’un caractère emporté, toujours le mors aux dents, incapable de se posséder, aussi désagréable que le peut être une créature humaine dans la vie privée comme dans la vie publique, on ne lui connaissait pas un ami. Il serait surprenant qu’un pareil type eût été marié. Aussi ne l’était-il pas, et «quelle chance pour sa femme», répétaient volontiers les mauvais plaisants. Il appartenait à cette catégorie de violents que la colère fait pâlir en déterminant un spasme du cœur, dont le corps se porte en avant, comme pour l’attaque, dont les pupilles ardentes sont en un perpétuel état de contraction, et dans la voix desquels il y a de la dureté, alors même qu’ils sont calmes, et du rugissement, quand ils ne le sont pas.

Lorsque les chroniqueurs du Chicago Globe vinrent frapper à la porte de l’atelier de South Halsted Street, au numéro 3997, — la rue est de belle longueur, on le voit, — ils ne trouvèrent personne au logis, si ce n’est un jeune noir de dix-sept ans au service de Max Réal qui leur ouvrit.

« Où est ton maître?... lui demanda-t-on.

— Je ne sais pas...

— Et quand est-il parti?...

— Je ne sais pas.

— Et quand reviendra-t-il?...

— Je ne sais pas. »

Et en effet, Tommy ne savait pas, parce que Max Réal était sorti de grand matin, sans rien dire à Tommy, lequel aimait à dormir comme un enfant, et que son maître n’eût pas voulu tirer de sommeil de si bonne heure.

Mais de ce que Tommy ne pouvait répondre aux demandes des reporters, il ne faudrait pas en conclure que le Chicago Globe manquerait d’informations au sujet de Max Réal. Non! ce « Six » avait été déjà l’objet d’interviews fort répandues aux États-Unis.

C’était un jeune peintre de talent, un paysagiste dont les toiles commençaient à se vendre à hauts prix en Amérique, et auquel l’avenir réservait une belle situation dans le domaine de l’art. Né à Chicago, si son nom était d’origine française, c’est qu’il descendait d’une famille canadienne de Québec. Là demeurait encore Mme Réal, veuve depuis quelques années, qui se disposait à venir s’installer près de lui dans la métropole illinoise.

Max Réal adorait sa mère, qui lui rendait la même adoration, — une excellente mère et un excellent fils. Aussi n’avait-il pas voulu tarder d’un jour pour la mettre au courant de ce qui s’était passé, et comment il avait été désigné pour prendre une place spéciale aux obsèques de William J. Hypperbone. Il l’assurait d’ailleurs qu’il ne s’emballait guère sur les conséquences des dispositions testamentaires du défunt. Cela lui semblait « drôle », voilà tout.

Max Réal venait d’atteindre sa vingt-cinquième année. Il tenait de sa naissance la grâce, la distinction, l’élégance du type français. Il était d’une taille au-dessus de la moyenne, châtain de cheveux et de barbe, les yeux d’un bleu foncé, la tête haute sans morgue ni raideur, la bouche souriante, la marche délibérée, indices de ce contentement intérieur, d’où naît la confiance joyeuse et inaltérable. Il y avait en lui une grande expansion de cette puissance vitale, qui se traduit dans les actes de l’existence par le courage et la générosité.

Après s’être fait connaître comme peintre de réelle valeur, il s’était décidé à quitter le Canada pour les États-Unis, Québec pour Chicago. Son père, un officier, n’avait laissé en mourant qu’un très mince patrimoine, et s’il prétendait conquérir la fortune, c’était plus encore pour sa mère que pour lui.

Bref, lorsqu’il fut constaté que Max Réal ne se trouvait pas au numéro 3997 de Malsledt Street, il n’y eut point lieu d’interroger Tommy à son sujet. Le Chicago Globe en savait assez pour satisfaire la curiosité de ses lecteurs en ce qui concernait le jeune artiste. Si Max Réal n’était pas à Chicago aujourd’hui, il y était hier, et assurément il serait de retour le 15 avril, ne fût-ce que pour assister à la lecture du fameux testament et compléter le groupe des « Six » dans la salle de l’Auditorium.

Ce fut toute autre chose, lorsque les reporters du Daily News Record se présentèrent au domicile d’Harris T. Kymbale. Celui-là, il n’aurait pas été nécessaire d’aller le relancer à son domicile, Milwaukee Avenue, 213, et il serait venu de lui-même se livrer à ses confrères.

Harris T. Kymbale était un journaliste, le chroniqueur en chef de la si populaire Tribune. Trente-sept ans, taille moyenne, robuste, figure sympathique, un nez de fureteur, de petits yeux perçants, de fines oreilles faites pour tout entendre, une bouche impatiente faite pour tout répéter. Il était vif comme salpêtre, actif, débrouillard, remuant, loquace, endurant, infatigable, énergique, et même grand monteur de « bluffs », qui sont les gasconnades américaines. Ayant le sentiment bien précis de sa force, se tenant sans cesse dans l’attitude de l’action, doué d’une volonté persistante toujours prête à se manifester par des actes de vigueur, il avait voulu rester célibataire, comme il convient à un homme qui escalade quotidiennement les murs de la vie privée. Un brave compagnon, en somme, très sûr, très estimé de ses confrères, et auquel on n’envierait cette bonne fortune qui l’appelait à figurer parmi les « Six », en admettant qu’ils dussent réellement se partager les biens terrestres de William J. Hypperbone.

Non! inutile d’interroger Harris T. Kymbale, car ce fut lui qui I s’écria tout d’abord :

« Oui, mes amis, c’est bien moi, moi en personne, qui fais partie du conseil des Six!... Vous m’avez vu hier marcher à mon rang près du char!... Avez-vous observé mon attitude, digne et convenable, et le soin que je mettais à ne point laisser déborder ma joie, bien que, de ma vie, je n’eusse assisté à de si riantes funérailles!... Et, quand je songe qu’il était là, près de moi, couché dans son cercueil, cet excentrique défunt!... Et savez-vous ce que je me disais?... S’il n’était pas mort, le digne homme... s’il allait appeler du fond de sa bière...s’il allait apparaître dans toute sa vitalité!... Eh bien, vous me croirez, je l’espère, cela serait arrivé, William J. Hypperbone se fût : redressé de toute sa hauteur, comme un nouveau Lazare en rupture de tombe, que je n’aurais pas eu la mauvaise pensée de lui en vouloir, de lui reprocher son intempestive résurrection!... On a toujours le droit, n’est-il pas vrai, de ressusciter, à condition de ne point être ; mort!... »

Voilà bien ce que dit Harris T. Kymbale, mais il aurait fallu l’entendre!

« Et que pensez-vous, lui demanda-t-on, de ce qui arrivera le 15 avril?...

— Il arrivera, répondit-il, que maître Tornbrock ouvrira le testament à midi précis...

— Et vous ne doutez pas que les « Six » seront déclarés les seuls héritiers du défunt?...

— Naturellement!... Pourquoi, je vous prie, William J. Hypperbone nous aurait-il conviés à ses obsèques, sinon pour nous laisser sa fortune...

— Que sait-on!...

— Il ne manquerait plus qu’il nous eût dérangés sans dédommagement!... Songez-donc... onze heures de cortège!...

Mais n’est-il pas supposable que le testament contiendra des dispositions plus ou moins bizarres?...

— C’est probable, et. étant donné l’original, je m’attends à quelque originalité... Eh bien, si ce qu’il demande est possible, ce sera fait, et si c’est impossible, comme on dit en France... ça se fera. Dans tous les cas, mes amis, vous pouvez compter sur Harris T. Kymbale, et il ne reculera pas d’une semelle! »

Non! pour l’honneur du journalisme, il ne reculerait pas, qu’ils en fussent bien certains, ceux qui le connaissaient et aussi ceux qui ne le connaissaient pas, s’il s’en fût trouvé dans la population Chicagoise. N’importe les conditions imposées par le défunt, le chroniqueur en chef de la Tribune les acceptait et les remplirait jusqu’au bout!... S’agît-il de partir pour la lune, il partirait, et, à moins que la respiration lui manquât faute d’air, il ne s’arrêterait pas en route.

Quel contraste entre cet Américain si résolu et son cohéritier pour un sixième, désigné sous le nom d’Hermann Titbury, lequel demeurait dans ce quartier commerçant traversé du sud au nord par la longue chaussée de Robey Street.

Lorsque les envoyés de la Staats Zeitung eurent sonné à la porte du numéro 77, ils ne parvinrent pas à en franchir le seuil.

« Monsieur Hermann Titbury, dirent-ils à travers l’entrebâillement, est-il chez lui?...

— Oui, répondit une espèce de géante, mal coiffée, mal tenue, une sorte de dragon femelle.

— Peut-il nous recevoir?...

— Je vous ferai réponse, lorsque je l’aurai demandé à Mrs. Titbury. »

Car il existait une Mrs. Kate Titbury, âgée de cinquante ans, soit deux ans de plus que son mari. Et la réponse que fit cette matrone et que transmit fidèlement la servante, fut :

« Monsieur Titbury n’a point à vous recevoir, et il s’étonne qu’on se permette de le déranger! ».

Il n’était pourtant question que d’avoir accès dans son bureau, non dans son dining-room, de lui demander quelques renseignements sur sa personne, non de prendre place à sa table.

Cependant la maison demeura close, et les chroniqueurs de la Staats Zeitung durent revenir bredouilles.

Hermann Titbury et Kate Titbury formaient bien le ménage le plus avare qui se fût jamais accouplé pour traverser de conserve cette vallée de larmes dont ils n’avaient d’ailleurs jamais versé la moindre goutte en s’apitoyant sur le sort des malheureux. C’étaient deux cœurs arides, insensibles, faits pour battre à l’unisson. Très heureusement, cette union, le Ciel avait dédaigné de la bénir, et leur lignée s’éteindrait en eux. Riches, leur fortune ne venait ni du commerce ni de l’industrie. Non, tous deux, — car la dame y avait travaillé autant que le monsieur, — s’étaient livrés aux affaires interlopes des petits banquiers, des prêteurs sur gage, des acheteurs de créances à vil prix, des usuriers de bas étage, de ces loups-cerviers qui dépouillent les gens en se tenant toujours dans les limites de la légalité, — cette légalité, a dit un grand romancier français, qui serait une belle chose pour les coquins... si Dieu n’existait pas!

En remontant l’échelle de leurs ancêtres, et presque dès les premiers échelons, on eût rencontré les ascendants d’origine allemande, ce qui justifiait ce prénom d’Hermann porté par le dernier représentant de cette tribu teutonne.

C’était un homme gros et court, roux de barbe comme sa femme était rousse de cheveux. Une santé de fer leur avait permis, à tous les deux, de ne jamais dépenser un demi-dollar en drogues de pharmacien ou en visites de docteur. Pourvus d’un estomac capable de tout digérer, — tel que les honnêtes gens devraient être seuls à en avoir, — ils vivaient de rien, et leur servante s’accommodait de ce régime. Depuis que M. Titbury s’était retiré des affaires, il n’avait plus eu de relations au dehors et se laissait complètement mener par Mrs Titbury, une maîtresse femme aussi détestable qu’on peut l’être, et qui couchait avec ses clefs, suivant l’expression populaire.

Le couple occupait une maison à fenêtres étroites comme leurs idées, grillagées comme leur cœur, et qui ressemblait à un coffre-fort à secret. Du reste, leur porte ne s’ouvrait ni pour un étranger, ni pour un membre de la famille, faute de famille, ni pour des amis, puisqu’ils n’en avaient jamais eu. Et, cette fois, ce fut devant les dépités chercheurs d’informations qu’elle demeura obstinément close.

Il est vrai, sans interviewer directement les époux Titbury, rien de plus aisé que d’apprécier leur état d’âme, du jour où ils prirent place dans le groupe des « Six ». Quel effet, lorsque Hermann Titbury lut son nom dans le fameux numéro de la Tribune du 1er avril!

Mais n’y avait-il pas d’autres Chicagois de ce nom?... Aucun, du moins au 77 de Robey Street. Quant à admettre qu’il risquait d’être le jouet d’un mystificateur, allons donc ! Hermann Titbury se voyait déjà en possession du sixième de l’énorme fortune, et son grand regret, son dépit même, c’était de n’avoir pas été seul désigné par le sort. Aussi était-ce plus que de l’envie qu’il éprouvait pour ses cinq autres cohéritiers, c’était de la haine, — d’accord là-dessus avec le commodore Urrican, — et ce que Mrs Titbury et lui pensaient de ces intrus, mieux vaut le laisser imaginer au lecteur.

Certes, le sort avait commis une de ces grossières erreurs dont il est coutumier, en appelant ce peu intéressant, ce peu sympathique personnage, à recevoir une part de l’héritage de William J. Hypperbone, si tant est que cela fût entré dans les intentions de cet original.

Du reste, le lendemain des funérailles, dès cinq heures du matin. M. et Mrs Titbury avaient quitté leur demeure, s’étaient rendus au cimetière d’Oakswoods. Là, ils avaient fait lever le gardien, et, d’une voix où se sentait la plus vive inquiétude :

« Rien de nouveau... cette nuit?... demandèrent-ils.

— Rien de nouveau, répondit le gardien.

— Ainsi... il est bien mort?...

— Aussi mort qu’on peut l’être, soyez tranquilles! » déclara le brave homme, qui attendit vainement quelque gratification pour sa bonne réponse.

Tranquilles, oui, en effet! Le défunt ne s’était pas réveillé de l’éternel sommeil, et rien n’avait troublé le repos des sombres hôtes du champ d’Oakswoods.

M. et Mrs Titbury rentrèrent chez eux; mais, une fois encore dans 1 après-midi et dans la soirée, puis le lendemain, ils refirent la longue route, afin de s’assurer par eux-mêmes que William J. Hypperbone » n’était pas revenu en ce monde sublunaire.

En voilà assez sur ce couple destiné à figurer dans cette singulière histoire, et auquel pas un de ses voisins ne vint adresser un compliment sur son heureuse chance.

Lorsque les deux reporters de la Freie Presse furent arrivés Calumet Street, non loin du lac de ce nom situé dans la partie méridionale de la ville, au milieu d’un quartier populeux et industriel, ils demandèrent aux agents où se trouvait la maison de Tom Crabbe.

Elle portait le numéro 7, la maison de Tom Crabbe, ou, à vrai dire, celle de son entraîneur. En effet, c’était John Milner qui l’assistait dans ces mémorables luttes, dont les gentlemen sortent le plus souvent les yeux pochés, la mâchoire démantibulée, la poitrine défoncée d’une ou deux côtes, la bouche démunie de quelques dents, pour l’honneur du championnat dans une boxe nationale.

Tom Crabbe était donc un professionnel, actuellement le champion du Nouveau-Monde, depuis qu’il avait vaincu le fameux Fitzsimons, lequel avait vaincu cette année le non moins fameux Corbett.

Les informateurs pénétrèrent sans difficulté dans la maison de John Milner et furent reçus au rez-de-chaussée par ledit entraîneur, — un homme de taille ordinaire, d’une maigreur invraisemblable, la peau sur les os, mais tout muscles, tout nerfs, le regard perçant, les dents aiguës, la face glabre, d’une agilité de chamois, d’une adresse de singe.

« Tom Crabbe?... lui demanda-t-on.

— Il est en train d’achever son premier déjeuner, répondit-il d’une voix aigre.

— Peut-on le voir?...

— A quel propos?...

— A propos du testament de William J. Hypperbone et pour parler de lui dans notre journal...

— Quand il s’agit de parler de Tom Crabbe, répliqua John Milner, Tom Crabbe est toujours visible. »

Les reporters entrèrent dans la salle à manger, et se trouvèrent en présence du personnage. Il avalait sa sixième tranche de jambon fumé, son sixième chanteau de pain beurré, sa sixième pinte d’half and half, en attendant le thé qui infusait dans la grosse bouilloire, et les six petits verres de wisky qui terminaient d’ordinaire son premier repas, celui qu’il prenait à sept heures et demie, lequel devait être suivi de cinq autres au cours de la journée. On voit le rôle important que jouait le chiffre six dans l’existence du fameux boxeur, et peut-être était-ce à sa mystérieuse influence qu’il devait de compter dans le groupe des héritiers de William J. Hypperbone.

Tom Crabbe était un colosse, dépassant de dix pouces les six pieds anglais, et mesurant trois pieds d’une épaule à l’autre, une tête volumineuse, aux cheveux durs et noirs, presque ras tondus sur le crâne, de gros yeux bêtes de bœuf sous d’épais sourcils, le front bas et fuyant, les oreilles décollées, les maxillaires prononcés en gueule, une forte moustache coupée à la commissure des lèvres, toutes ses dents, car les formidables coups de poing ne lui en avaient pas enlevé une seule, un torse comme un muid de bière, des bras comme des bielles, des jambes comme des piliers, faites pour supporter cette énorme architecture humaine.

Humaine, est-ce bien le mot juste? Non, animale, car il n’y avait que de l’animalité dans ce gigantesque produit. Ses organes opéraient comme ceux d’une machine, lorsqu’on les mettait enjeu, — une machine qui avait pour mécanicien John Milner. Il était célèbre dans les deux Amériques et ne se doutait guère de sa célébrité. Manger, boire, boxer, dormir, à cela se bornaient les actes de son existence, sans aucune dépense intellectuelle. Comprenait-il ce que la chance venait de faire pour lui en l’introduisant dans le groupe des « Six »?... Savait-il à quel propos, la veille, il avait marché de son pas pesant près du char funèbre aux applaudissements de la foule?... Vaguement, mais son entraîneur le comprenait en son lieu et place, et tous les droits dont il serait redevable à ce coup de fortune, John Milner saurait bien les faire valoir à son profit.

Il suit de là que ce fut ce dernier qui répondit à l’interview des reporters au sujet de Tom Crabbe. Il leur fournit tous les détails de nature à intéresser les lecteurs de la Freie Presse : son poids personnel — cinq cent trente-trois livres avant ses repas, et cinq cent quarante après, — sa taille, exactement les six pieds dix pouces, comme il a été dit, — sa force, mesurée au dynamomètre, soixante-quinze kilogrammètres, celle d’un cheval-vapeur, — sa puissance maxima de contraction aux mâchoires, deux cent trente-quatre livres, — son âge, trente ans, six mois et dix-sept jours, — ses parents, un père qui était packer ou tueur aux abattoirs de la maison Armour, sa mère qui avait été lutteuse foraine au cirque Swansea.

Et que pouvait-on demander de plus pour écrire un article de cent lignes sur Tom Crabbe?

« II ne parle guère.. fit observer un des journalistes.

— Le moins possible, répondit John Milner. A quoi bon s’user la langue?...

— Peut-être... ne pense-t-il pas davantage?...

— A quoi lui servirait de penser?...

— A rien, monsieur Milner.

— Tom Crabbe n’est qu’un poing, ajouta l’entraîneur... un poing fermé... aussi prompt à l’attaque qu’à la riposte! »

Et, lorsque les reporters de la Freie Presse furent sortis : « Une brute... dit l’un.

— Et quelle brute! » répondit l’autre.

Et, assurément, ce n’était pas de John Milner qu’ils voulaient parler.

Lorsqu’on se transporte vers le nord-ouest de la ville, après avoir dépassé le boulevard Humboldt, on pénètre dans le vingt-septième quartier. Ici, l’agitation est moins grande, la population moins affairée. Le visiteur pourrait se croire en province, bien que cette locution n’ait aucune signification aux États-Unis. Au delà de Wabansia Avenue se rencontre la partie inférieure de Sheridan Street. En allant jusqu’au numéro 19, on se trouve devant une maison de modeste apparence, à dix-sept étages, peuplée d’une centaine de locataires. C’est là au neuvième que Lissy Wag occupait un petit appartement de deux pièces, où elle ne rentrait qu’après sa journée faite dans les magasins de nouveautés de Marshall Field, comme sous-caissière.

Lissy Wag appartenait à une honorable et peu aisée famille, dont il ne restait plus qu’elle. Aussi, bien élevée, instruite comme le sont la plupart des jeunes filles américaines, après des revers de fortune et la mort de son père et de sa mère prématurément enlevés, avait-elle dû demander au travail les moyens de suffire à son existence. En effet, M. Wag s’était vu dépouiller de tout ce qu’il possédait dans une malheureuse affaire d’assurances maritimes, et la liquidation poursuivie en vue des intérêts de sa fille n’avait donné aucun résultat.

Lissy Wag, douée d’un caractère énergique, d’un jugement sûr, d’une intelligence pénétrante, calme et maîtresse d’elle-même, eut assez de force morale pour ne point perdre courage. Grâce à l’intervention de quelques amis de sa famille, elle fut recommandée au chef de la maison Marshall Field, et, depuis quinze mois, elle y avait acquis une situation avantageuse.

C’était une charmante jeune fille, qui venait d’atteindre sa vingt et unième année, taille moyenne, cheveux blonds, yeux bleu foncé, belle carnation qui indique la bonne santé, démarche élégante, physionomie un peu sérieuse qu’animait parfois un sourire à travers lequel étincelaient de jolies dents. Aimable, affable, obligeante, serviable, bienveillante, elle ne comptait que des amies parmi ses compagnes.

De goûts très simples, très modestes, sans ambition, sans jamais s’abandonner à des rêves où tant d’autres s’égarent, Lissy Wag fut certainement et de beaucoup la moins émue des « Six », lorsqu’elle apprit que le sort l’appelait à figurer dans le cortège funèbre. D’abord, elle voulut refuser. Cette sorte d’exhibition ne lui allait nullement. Son nom et sa personne exposés à la curiosité publique, cela lui inspirait une répugnance profonde. Il fallut qu’elle fit violence à ses sentiments, des plus honorables d’ailleurs, et ce fut le cœur gros, le front rougissant, qu’elle prit place près du char.

Il convient de dire que la plus intime de ses amies avait tout fait pour vaincre sa résistance C’était la vive, la joyeuse, la rieuse Jovita Foley, vingt-cinq ans, ni laide, ni belle, — et elle le savait, — mais la physionomie pétillante de malice et d’esprit, très fine, très déliée, d’excellente nature, en somme, et que la plus étroite affection unissait à Lissy Wag.

Ces deux jeunes filles habitaient le même appartement, et, après la journée passée dans les magasins de Marshall Field, où Jovita Foley était première vendeuse, elles rentraient ensemble. On les eût rarement vues l’une sans l’autre.

Mais si Lissy Wag, en cette circonstance, finit par céder aux irrésistibles sollicitations de sa compagne, elle ne consentit pas du moins à recevoir les chroniqueurs du Chicago Herald, qui se présentèrent le soir même au numéro 19 de Sheridan Street. En vain Jovita Foley engagea-t-elle son amie à se montrer moins farouche, celle-ci ne voulut se prêter à aucune interview. Après les reporters, ce seraient les photographes, qui viendraient braquer sur elle leur indiscret objectif... Après les photographes, ce seraient les curieux de toute sorte... Non! mieux valait fermer la maison à ces importuns... Quoi qu’en eût Jovita Foley, c’était le plus sage, et le Chicago Herald fut privé de servir à ses lecteurs un article sensationnel.

« Soit, dit Jovita Foley, lorsque les journalistes furent partis, l’oreille basse, tu as consigné ta porte, mais tu n’échapperas pas à l’attention publique!... Ah! si c’eût été moi!... Aussi je te préviens, Lissy, que je saurais bien te forcer à remplir toutes les conditions du testament!... Songe donc... ma chérie... cette part d’un invraisemblable héritage...

— L’héritage... je n’y crois guère, Jovita, répondit Lissy Wag, et si ce n’est là que le caprice d’un mystificateur, j’en aurai peu de regrets.

— Voilà bien ma Lissy, s’écria Jovita Foley, en l’attirant près d’elle, peu de regrets... quand il s’agit d’une fortune...

— Est-ce que nous ne sommes pas heureuses?...

— D’accord, mais si c’était moi!... répétait l’ambitieuse jeune personne.

— Eh bien... si c’était toi?...

— Et d’abord, je partagerais avec toi, Lissy...

— Comme je le ferais, n’en doute pas! répondit miss Wag en riant des promesses éventuelles de son enthousiaste amie.

— Dieu! que je voudrais être au 15 avril, reprit Jovita Foley, et combien le temps me semblera long!... Je vais compter les heures... les minutes...

— Epargne-moi les secondes! repartit Lissy... Vrai!... il y en aurait trop!

— Peut-on plaisanter, quand il s’agit d’une affaire si grave... des millions de dollars qu’elle doit rapporter...

— Ou plutôt des millions d’ennuis, de tracas, ainsi que j’en ai eu pendant toute cette journée! déclara Lissy Wag.

— Tu es trop difficile, Lissy !

— Et vois-tu, Jovita, je me demande avec inquiétude comment cela finira...

— Ça finira par la fin, s’écria Jovita Foley, comme toutes choses en ce monde ! »

Tel était donc le sixain de cohéritiers, — on ne doutait pas qu’ils fussent appelés à se partager l’énorme succession — que William J. Hypperbone avait conviés à ses funérailles. Ces mortels privilégiés entre tous n’avaient plus qu’à prendre patience pendant une quinzaine de jours.

Enfin ces deux longues semaines s’écoulèrent et le 15 avril arriva.

Ce matin-là, suivant la condition imposée par le testament, en présence de M. Georges B. Higginbotham, assisté de maître Tornbrock, Lissy Wag, Max Réal, Tom Crabbe, Hermann Titbury, Harris T. Kymbale et Hodge Urrican vinrent déposer leur carte sur le tombeau de William J. Hypperbone. Puis la pierre sépulcrale fut rabattue sur le cercueil. L’excentrique défunt n’aurait plus à recevoir aucune visite au cimetière d’Oakswoods.